Madame O. m’a appelé, c’était au mois de juin 2016. « Monsieur, est-ce que vous écrivez la vie ? Je veux écrire ma vie. Je peux venir quand ? » Je me souviens de son accent, de sa voix un peu hésitante. Premier rendez-vous pris le 8 juillet 2016, en matinée. Dix heures, pas assez tôt pour madame O. au point qu’elle a tourné autour du pâté de maisons pendant presque une heure. À dix heures précises, elle sonne à l’interphone, elle monte, j’ouvre. « Je n’aime pas arriver en retard. C’est malpoli », dira-t-elle plus tard comme pour justifier sa ponctualité. Une femme d’un certain âge entre dans mon univers, jupe sombre, corsage blanc orné de broderies, cheveux attachés, grisonnants, regard vif embusqué sous des arcades volontaires. Un peu de henné sur les mains, fait depuis quelques jours déjà. Elle reste debout un instant : « je veux qu’on m’aide ».

Assise, elle me dit derechef qu’elle veut écrire sa vie, sa « vraie vie ». Parce que jusqu’à présent, elle doute. Alors, elle veut écrire. Elle déballe des dessins, enveloppés dans des sacs plastiques, eux-mêmes réunis dans des sacs, elle déballe des cahiers protégés de la même manière. Lors de chaque rendez-vous avec madame O., ce sera le même rituel du déballage. Impossible de débuter avant que tout soit bien en place. Ce sera, au moment du départ, un emballage soigneux, minutieux. Madame O. veut faire un livre, un livre sur son enfance d’abord, un livre à donner à ses enfants, sa famille, du moins celle qui lui reste et celle dont elle veut bien parler. Elle me scrute, comme si son regard pouvait jauger le travail à venir. Je la prends au sérieux. Ce qui se joue ici est important, je le sais, sans trop savoir pourquoi. Mélangeant le tu et le vous, elle me témoigne sobrement de sa reconnaissance : « Tu sais, une fois j’ai demandé à un homme qui écrivait comme vous à un bureau. Il m’a dit que les personnes comme moi, ça n’écrit pas sa vie ». Les petites gens n’ont rien à dire. Voilà en somme ce à quoi elle avait fait face. Ici, dans mon bureau, c’est le biographe qui se sentait petit devant tant de ténacité.

Dès le début, elle insiste sur la faisabilité de cette mission, moins sur le prix. Moi, je n’ai pas très bien cerné sa demande : je crois qu’elle attend de moi que je recopie ses écrits, quelques textes, et que j’en fasse un livret. En réalité, elle a besoin de davantage que cela. En tout premier lieu, d’un accompagnement pour mettre en ordre ses textes, faire remonter des souvenirs et choisir les illustrations qui composeront, par la suite, ledit livret.

C’est le début du jeu. Elle découvre comment on fait un livre, le temps qu’il faut pour agencer. Elle qui veut ajouter des éléments change l’ordre souvent : « c’est pas grave, on finira un peu plus tard ». Et surtout, madame O. veut que ce soit bien écrit, bien écrit comme Victor Hugo. En tout premier lieu, je ne sais pas écrire comme Hugo. Ensuite, étant donné que Madame O. veut transmettre un écrit sur son enfance, peut-être vaut-il mieux que la langue écrite ressemble un tant soit peu à sa manière parler. Je l’ai donc interrogée, deux séances durant, sur ce qu’elle désirait le plus. Que ce récit lui ressemble ? Qu’il soit bien écrit ? Qu’il soit compréhensible ? Qu’il soit joli et illustré ? Outre qu’il soit « vrai », elle ne sait pas vraiment, elle ne sait pas encore. Le « vrai » pour Madame O., c’est qui sera écrit par nous deux dans les pages, ce sera ce qu’elle aura écrit et que j’aurai reproduit ou qu’elle m’aura confié et j’aurai transcrit.

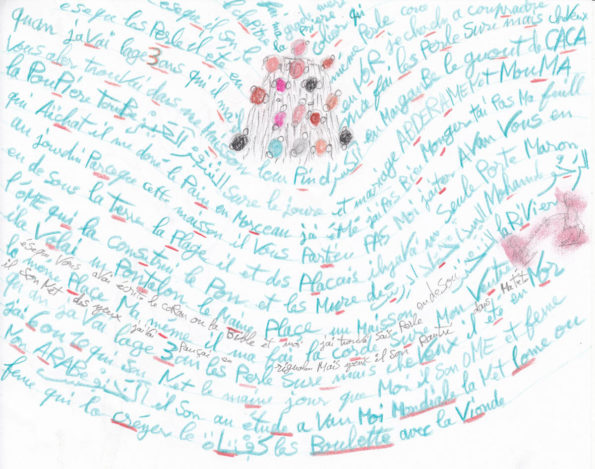

Dessin illustrant le texte « la maison de mariage » dans Sur le dos de ma mère, l’ouvrage réalisé avec Madame O. : Elle évoque une après-midi durant laquelle son amie et elle-même ont été emmenées dans une maison de mariage par une femme. On leur cache les yeux, on marie la copine. À qui ? Comment ? Elle ne se souvient pas de tout. Madame O. est au centre, son amie est représentée à gauche en compagnie d’un autre elle-même bébé. À droite, la mystérieuse femme en robe blanche. Les textes décrivent la scène, des souvenirs, des détails, mais aussi des réflexions. Il est question de malheur, de superstitions. Madame O. évoque « une grande plume d’un mètre qu’elle pose sur ses épaules quand elle écrit ». D’un dessin à l’autre, on retrouve des formules qui reviennent comme « je veux comprendre », « je cherche à comprendre ». Elle évoque aussi la souffrance, ses origines, ses rencontres.

Quatre heures durant, en agençant les textes, je finis par la convaincre que ce serait peut-être bien que sa façon de parler se retrouve écrite dans le livre. L’orthographe, la grammaire, je m’en arrangerai. Elle accepte. C’est un compromis, je la contente tout en la dévoyant d’une idée tout à fait légitime. Son écriture est maladroite au regard des canons du français, les tournures sont si singulières, parfois énigmatiques. Je m’attache à les conserver, je m’accroche presque à elles. Je suis conscient que je suis à son service, mais mon affection pour elle, mon intérêt pour cette enfance en Algérie et près de la frontière marocaine, tout résonne en moi et me pousse à valoriser ces imperfections. Pour moi, elles sont intéressantes et riches. Pour elle, elles sont une honte, celle d’une scolarité courte, moitié en français, moitié en arabe, entre sept et dix ans. Je retranscris ses cahiers, travail de fourmi. Le texte est serré, parfois deux textes cohabitent sur une page, l’un entre les lignes de l’autre. Je transforme, peu. Je corrige, je ponctue, je demande des précisions la fois d’après. Dans les pages d’un de ses cahiers, on trouve :

je suis toujou Blésait dans mon ceure jai plus rien a écrire jai plus Rien a dire ? Ma Mama et lotre femme qu’en jaité entre tes Bras. J’ai Riguolet mérçi pour que tu ma fait aujourd’ui je régréte pourquoi jai riguoler ma vie il été soufrante Personne qui m’a comprise.

J’écris alors :

Je suis toujours blessée dans mon cœur. Je n’ai plus rien à écrire, je n’ai plus rien à dire ? Ma maman et l’autre femme, quand j’étais entre tes bras. J’ai rigolé. Merci pour ce que tu me fais aujourd’hui. Je regrette. Pourquoi j’ai rigolé ? Ma vie a été souffrante. Personne ne m’a comprise.

Lorsque nous choisissons des textes ensembles, elle me demande d’ôter des passages, dévolus à un recueil plus tardif, sur sa vie à Paris. Plus tard, elle me demande d’enlever quelque chose parce que ça peut « faire de la peine à quelqu’un ».

Au troisième rendez-vous, elle finit par accepter un peu d’eau. Je remplis sa bouteille, elle ne veut pas faire de « vaisselle inutile ». Tout est bien rangé à ses pieds. Ses sacs à sacs à cahiers. Elle s’enquiert de celui que j’ai gardé pour scanner des textes ainsi que des dessins. Elle dit qu’elle ne parle pas bien, qu’elle n’écrit pas bien. Pas bien… drôle de formule pour une femme si peu lettrée qui passe des journées dans les bibliothèques à admirer les livres et à couvrir des pages entières de son écriture. Elle me confie de plus en plus de cahiers et de ses dessins, « tu les gardes bien hein ». Je m’attache à madame O., à ses écrits. Ils me parlent tant. Ses dessins me plaisent énormément. Madame O. me demande souvent si c’est bien dessiné, bien expliqué. Je lui dis que j’aime ses dessins, qu’ils fourmillent d’idées. Elle a soixante-dix ans et dessine comme un enfant inventif, orne les feuilles d’écritures en français, en arabe, au crayon. J’ai le droit à des versions nouvelles à tous les rendez-vous. « Et ça alors ? C’est pas mieux ? » Mais il faut bien choisir. Il faudra bien arrêter de changer si l’on veut que le livre soit imprimé. Le fichier envoyé chez l’imprimeur, elle sollicitera un ultime ajout, que je fus bien obligé de ne pas accepter, je ne pouvais accepter. Trop tard.

Dessins et textes issus du même ouvrage : bracelets de perles.

Je disais donc que madame O. doute. Épineuse question que la vérité. D’un rendez-vous à l’autre, elle semble se contredire. Mais non, elle a parfois mal formulé et j’ai mal compris. « C’est ça, mais c’est pas ça ». J’apprends à l’écouter, j’apprends à étendre ma patience le long d’un discours qui se déploie d’une manière qui m’est étrangère. Son histoire se déroule en boucles plus ou moins serrées, revient en arrière, fait un bond et puis rembobine. Cela prend du temps, je m’y engouffre. Je fixe ses paroles, je me coule dans ce temps non linéaire. Il faut que ce soit sa vie. La bonne, la vraie. Elle qui doute, depuis toutes ces années, de qui était sa mère biologique parmi les femmes qui l’avaient élevée, décide enfin de choisir sa version, celle qui sera écrite et deviendra ainsi la version étalon, « La vraie histoire ». Que c’est lourd à porter. Le poids d’une vérité chargée, étendue sur mon clavier. Elle ponctue souvent nos rendez-vous, sept en tout, de « c’est vrai », « c’est la vérité », « je te le jure ». C’est comme si la vérité pouvait échapper à tout instant. Il y a bien des souvenirs étonnants, d’instant de prime jeunesse, trop peut-être pour qu’ils ne soient pas recomposés. Mais la vérité ne doit-elle pas sacrifier un peu d’authenticité ?

Il y a l’urgence, celle de rentrer « au pays », le besoin de donner le livre. Je me souviens de ce colis. Je me souviens de la porte qui s’ouvre. Je me souviens du sourire rayonnant, de la joie de regarder : c’est bien vrai, c’est un livre, c’est son enfance, c’est sa vie qui est là, racontée et dessinée par ses soins. Je suis heureux, heureux et chargé, d’un bocal de gâteaux qu’elle a préparé, pour moi. Et puis, il y a le billet de cinquante euros dans le fond du sac. Madame O. n’est pas dupe. Elle a payé un certain prix, mais il ne lui a pas échappé que je restais parfois évasif sur le sujet lors de certains rendez-vous. J’ai bien esquissé un geste pour le lui rendre, mais un sourcil froncé m’en a dissuadé. Je me suis assis quelques instants, un verre d’eau à la main dans ce petit appartement rempli de tissus et de dessins. Des cahiers empilés avec soin n’attendaient que d’être ouverts et lus, transcrits, complétés par des récits oraux, pourquoi pas. Elle reste debout, elle me parle du prochain livre, son arrivée à Paris, ses déboires en France, ses enfants, la vie sous les ponts. Elle me dit, « on le fait, hein ? », j’acquiesce.

J’attendais sagement qu’elle revînt. J’attendais son appel. Mais madame O. est décédée seule dans son petit appartement. Je suis profondément triste, mais cette rencontre fut heureuse, elle m’a beaucoup appris : les gestes, la mesure, la vitalité, l’impériosité.